将来実用化に資する可能性のある全く新しい物質の探索研究

独自の化学設計指針をもとに機能性半導体を探索

ペロブスカイト型カルコゲナイド半導体

半導体やそれを使ったエレクトロニクスデバイスは、我々の生活の中で非常に重要な役割を担っています。しかしながら、いまだ未解決の課題が多く存在し、そしてその多くが既存の材料ではもう打破できないとされています。そこで当研究室では、半導体デバイスが抱える多くの課題の中でも、より深刻なものに果敢に挑戦し、その課題を解決可能な、すなわち将来の実用化に資する可能性のある新物質の探索を行っています。

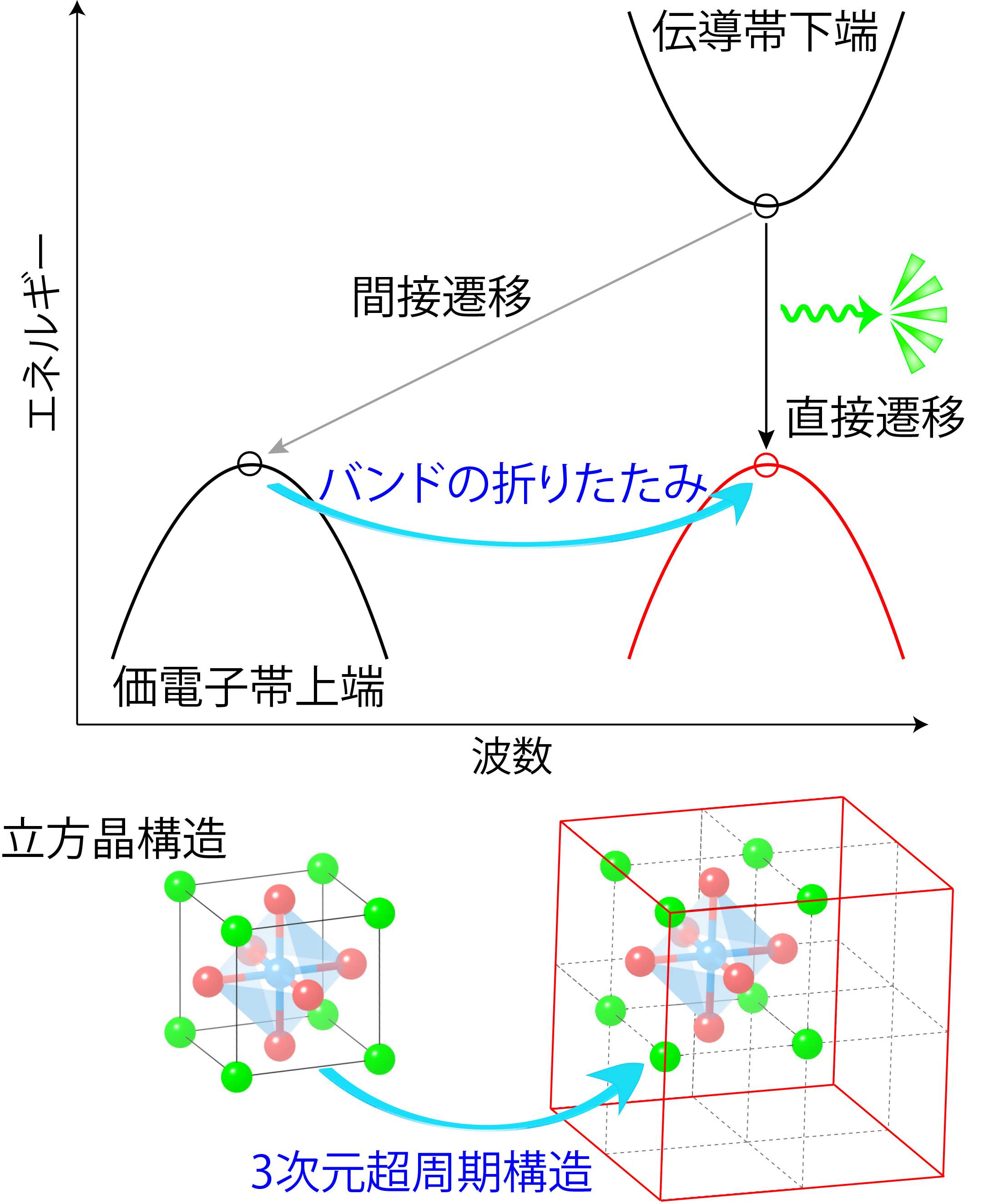

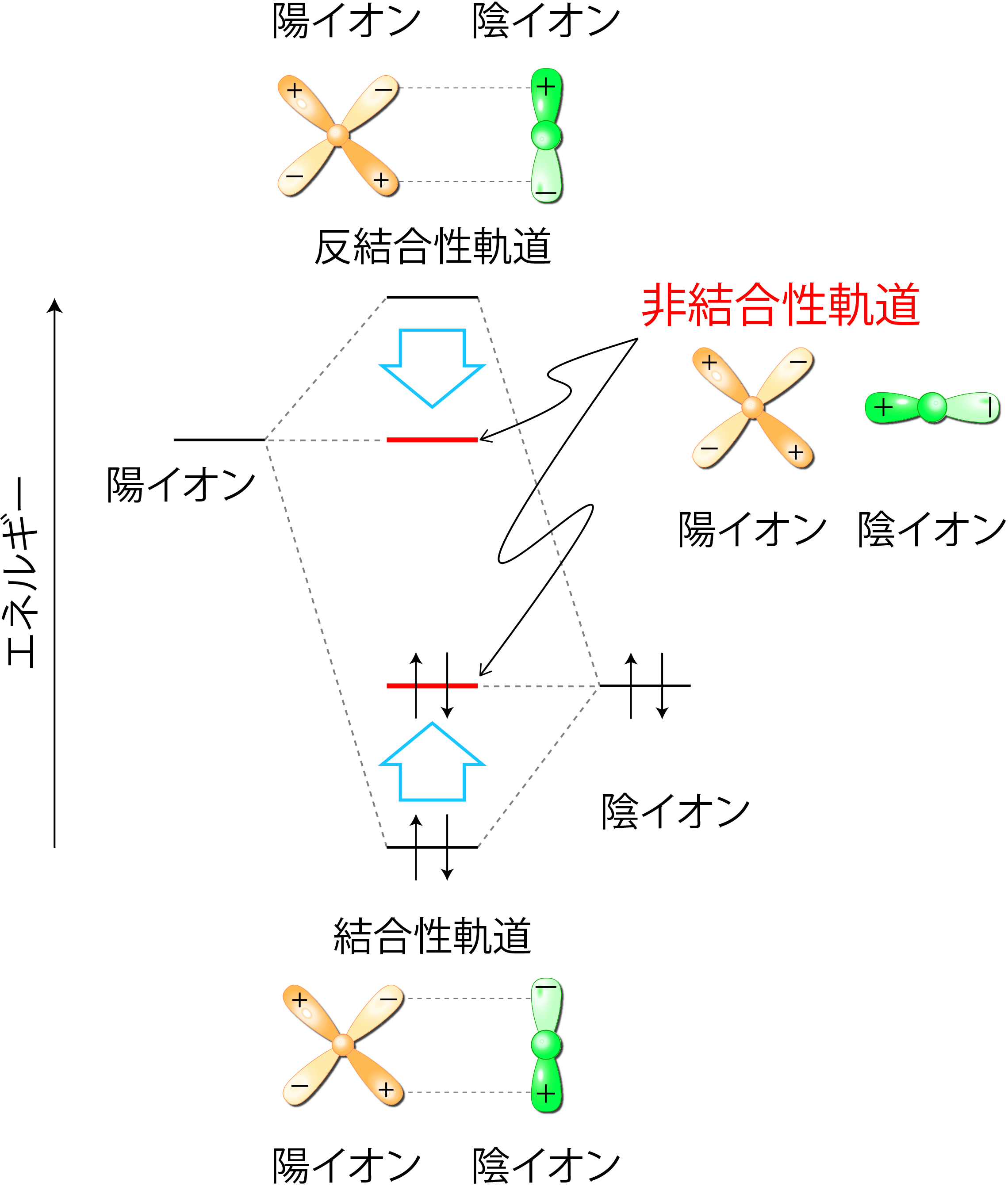

最近の研究では、GaNなどのIII-V族半導体が使われている発光ダイオード(LED)が抱えている「グリーンギャップ」問題に挑戦しました。深紫外から赤色の領域の中で、緑色の発光だけどうしても効率が上がらないという課題です。p型とn型両方の電気伝導性と高効率な緑色発光という2つの機能を新物質で両立するため、(1)高対称性結晶中の「非結合性軌道」の利用(上図左側)と、(2)バンドの折り畳みを利用した直接遷移型バンドギャップを有する結晶構造の選定(上図右側)、という2つの独自の化学設計指針を提案し、その後に候補物質の第一原理計算を使ったスクリーニングを行ったところ、その指針に合致したペロブスカイト型硫化物SrHfS3が、優れたドーピング性能と緑色発光を示すことを実験的に見いだしました(下図)[1]。

また、緑色発光半導体を探索するための指針は、実はほんの少しバンドギャップを小さく設計してやることで、太陽電池の光吸収層としての有望物質の探索指針も兼ねることができます。そして、2020年に岐阜大学の藤原研と共同で、同型の結晶構造を有するカルコゲナイドが、既存材料よりも一桁高い光吸収係数を持つことを明らかにし、高効率な太陽電池用の新物質としても注目を集めています [2]。

[関連論文]

[関連論文]

[1] J. Am. Chem. Soc., 141, 5343 (2019).

[2] Solar RRL, 4, 1900555 (2020).

※ [2]は、Volume 4, Issue 5の表紙に採用されました。

様々な合成法を駆使してこれまで未知だった半導体を実験的に実証

新窒化物半導体

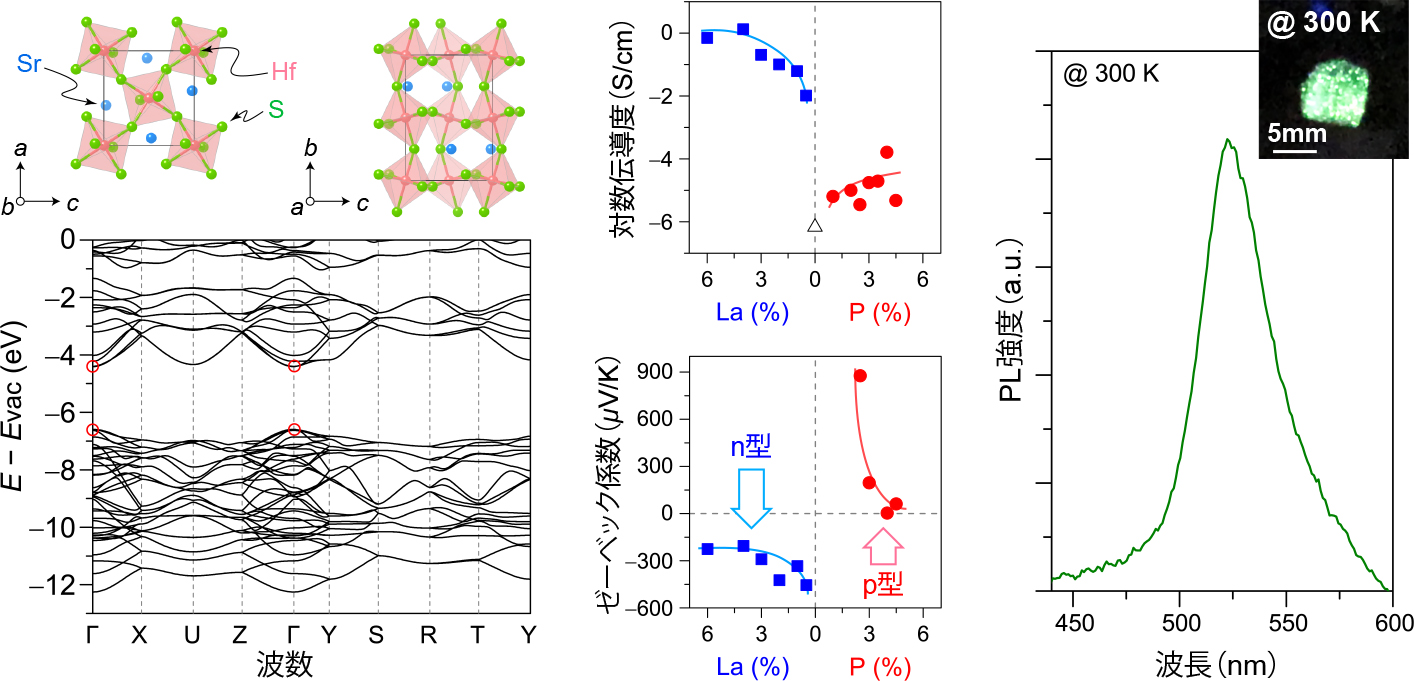

窒化物半導体は優れた光・電気特性を有しますが、窒素の強固な三重結合が要因となって、窒素ガスを用いた合成が難しく、半導体として実用に至った材料はGaNベースのIII-V族窒化物にほぼ限られてきたと言っても過言ではないでしょう。当研究室は,第一原理計算による網羅的な物質予測(東工大の大場・熊谷研)と実際に予測された新物質の合成・評価を行う「マテリアルズ・インフォマティクス」の手法にもとづいて、地球に豊富にある元素のみで構成された新機能性物質の開発の加速を促進し,CaZn2N2という当時未報告だった全く新しい物質の発見に至り、高圧合成法を適用することによって、優れた光物性を持つことを実験的に実証してきました(右図)[3]。

窒化物半導体は優れた光・電気特性を有しますが、窒素の強固な三重結合が要因となって、窒素ガスを用いた合成が難しく、半導体として実用に至った材料はGaNベースのIII-V族窒化物にほぼ限られてきたと言っても過言ではないでしょう。当研究室は,第一原理計算による網羅的な物質予測(東工大の大場・熊谷研)と実際に予測された新物質の合成・評価を行う「マテリアルズ・インフォマティクス」の手法にもとづいて、地球に豊富にある元素のみで構成された新機能性物質の開発の加速を促進し,CaZn2N2という当時未報告だった全く新しい物質の発見に至り、高圧合成法を適用することによって、優れた光物性を持つことを実験的に実証してきました(右図)[3]。

現在では、幅広い固溶体を作製して、紫外~赤色領域での連続的なバンドギャップを実現し [4]、すでに分子線エピタキシー(MBE)によるエピタキシャル薄膜成長にも成功しています(下図)[5]。全く未報告の新物質に対して、よく作戦を考えた上で、必要であると判断したら全く新しい手法の開発から始めるというスタンスで、新物質の研究に取り組んでいます。

そして、そのほかの窒化物合成への取り組みも積極的に行っており、強誘電半導体として理論予測されてその実現が期待されているペロブスカイト型窒化物LaWN3のエピタキシャル薄膜の作製にも、独自の多元カソードスパッタリング法を駆使することによって成功しています (下図) [6]。

[関連論文]

[3] Nat. Commun., 7, 11962 (2016).

[4] Inorg. Chem., 58, 12311 (2019).

[5] ACS Appl. Electon. Mater., 1, 1433 (2019).

[6] ACS Appl. Electon. Mater., 5, 2793 (2023).

新しい合成方法や分析手法を実現するための装置開発

半導体中の超微量水素定量を可能にする分析装置の開発

半導体中の超微量水素は、これまでは見過ごされてきましたが、半導体の高純度化が一気に進む近年において、デバイスの動作や信頼性に大きな影響を及ぼすことが明らかになってきています。しかしながら、どんどん高純度化が進むに従って、微量水素と特性との関係を議論するために高感度に検出し、かつ高精度に定量することが必要不可欠となるのですが、それが困難なレベルにまでもう到達しています。

半導体中の超微量水素は、これまでは見過ごされてきましたが、半導体の高純度化が一気に進む近年において、デバイスの動作や信頼性に大きな影響を及ぼすことが明らかになってきています。しかしながら、どんどん高純度化が進むに従って、微量水素と特性との関係を議論するために高感度に検出し、かつ高精度に定量することが必要不可欠となるのですが、それが困難なレベルにまでもう到達しています。

そこで当研究室では、昇温熱脱離分析装置(TDS)の原理を改めて見直し、ゼロから装置設計することによって、現在の世界最高感度と定量特性を達成しました(右図&下図) [7]。この技術はすでに特許を取得しており、産学連携研究の結果、株式会社ユニソクが、実用化1号機(HEMTO-TDS)の販売を開始しました。

このTDSのような分析装置だけでなく、試料合成に必要な多くの実験装置を当研究室では自作しており、オリジナリティある実験に取り組めるように心がけています。

[関連論文]

[7] Rev. Sci. Instrum., 88, 053103 (2017).

[特許]

特開2018-141657

特許6934239

鉄系超伝導体の薄膜成長に関する研究

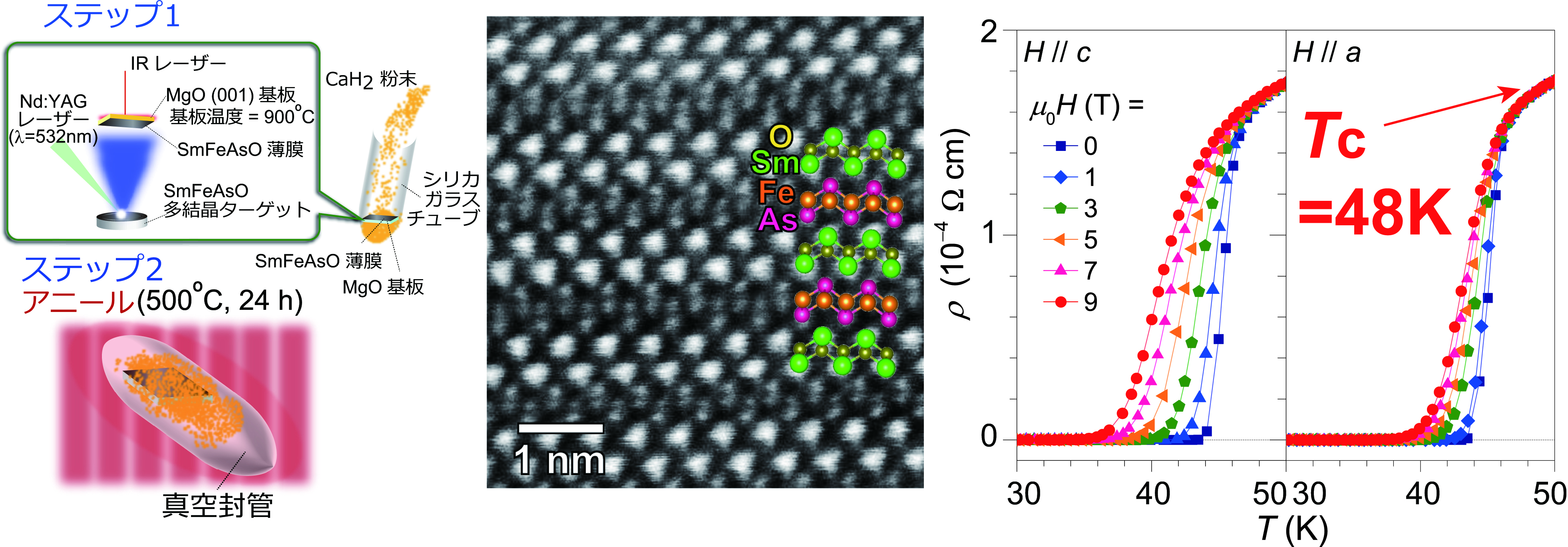

水素ドープによる1111型エピタキシャル薄膜の48ケルビン高温超伝導

2008年に発見されて、86年の銅酸化物以来の第二の高温超伝導フィーバーを世界中で巻き起こした「鉄系超伝導体」[8]について、当研究室ではそのフィーバーのまっただ中で、とくに薄膜成長分野では世界でトップの成果を挙げてきました [9]。最近では、1111型と呼ばれる鉄系超伝導体では最も臨界温度が高い物質SmFeAsOに対して、エピタキシャル薄膜では初めてとなる水素ドープ手法を開発し、48 K(Kはケルビンで、ゼロ℃が273 Kなので、48 K=マイナス225℃)の高温超伝導を報告しました [10]。今後は、ミリメータサイズの単結晶合成がいまだに難しいこの物質系の超伝導特性の深い理解につながると期待しています。この研究成果は、当研究室独自のパルスレーザー堆積法(PLD)が基軸となって得られています。ちなみに、一般的には20 Kを越える臨界温度の超伝導体を高温超伝導体と呼ぶことが多いです。

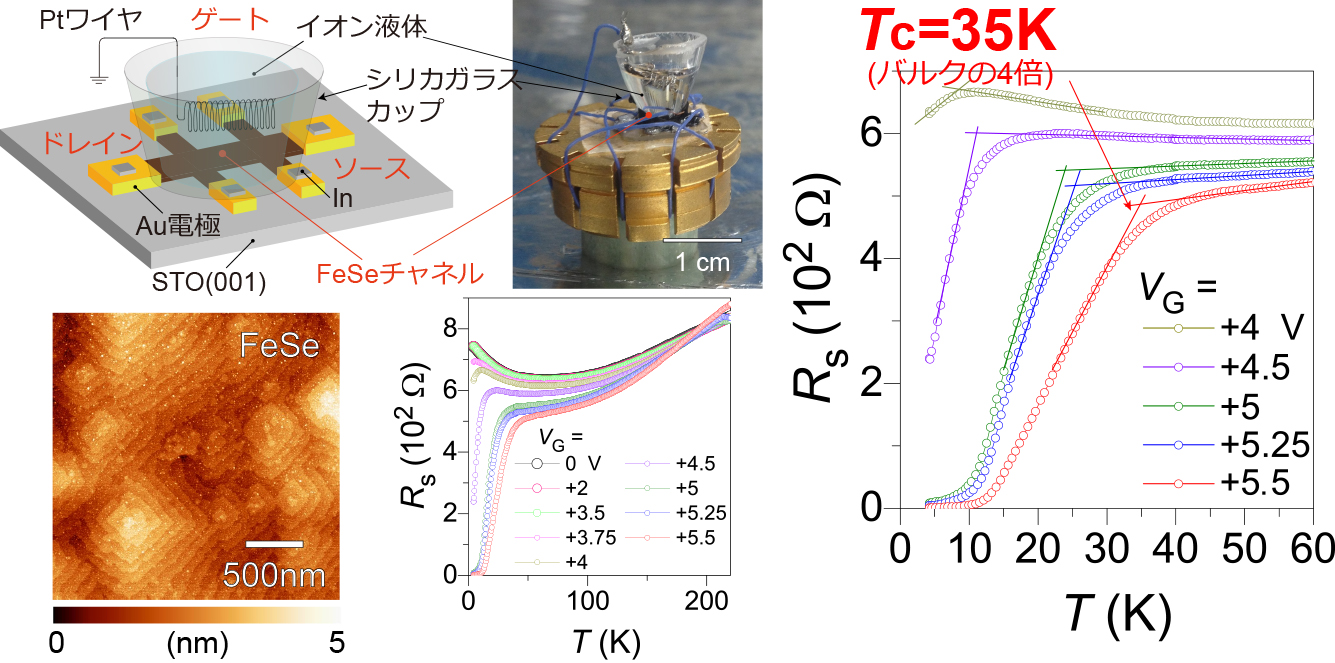

電気二重層トランジスタ構造を利用した高濃度キャリアドープ

また、薄膜成長とその超伝導特性に関する研究だけではなく、デバイス化技術を駆使して、本来のバルク試料よりもはるかに高い臨界温度を示す高温超伝導実現にも取り組んでいます。鉄系超伝導体の一つであるFeSeはバルク体試料ではその臨界温度は約8 K(=マイナス265℃)と低いのですが、試料の厚さが100ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)より薄くなってくると、金属的な電気伝導特性から絶縁体的に変化することに着目して、その絶縁体様の試料をあたかも強相関絶縁体と同等と考えて、高濃度の伝導キャリアを添加すると高温超伝導が達成できるのではないかと期待しました。高濃度キャリアドープの手法としては、室温では液体状態のイオン液体をゲートとした電気二重層トランジスター(EDLT)構造を採用しました。その理由は、一般的な固体ゲート材料よりもおよそ一桁以上の高濃度キャリアドープを可能にするからです。そして、MBEを用いて極薄のFeSeを作製し、正のゲート電圧を印加した状態で電気抵抗の温度依存性を測定したところ、最高で35 K(=マイナス238℃)の超伝導転移の観察に成功しました [11]。この臨界温度は、先述のバルク試料より約4倍高く、狙い通り、高濃度のキャリアドープがキーでした。その起源に迫るため、キャリア輸送特性の詳細な解析と角度分解光電子分光測定を行って、極薄FeSe試料の電子構造の特異性を明らかにしました [12]。

Sm1111:Hエピタキシャル薄膜の非常に高い臨界磁場(120 T)と銅酸化物に迫る対破壊電流の実証

2019年に実現した鉄系高温超伝導Sm1111:Hエピタキシャル薄膜 [10]に関して、以下に示すようなこの物質独自の特性を明らかにしています。これらの超高性能鉄系薄膜を実現できているのは、世界中でもまだ平松研だけです。

1. 東大の小濱研と共同で、最大130 Tのパスル高磁場下で実験を行うことによって、Sm1111:Hの面内方向(||ab)の臨界磁場が120 T(Tは磁束密度の単位でテスラ)と非常に高いことを実験的に明らかにしました [13]。

2. 成蹊大の三浦研に試料を提供し、鉄系では世界最高の臨界電流密度(ゼロ抵抗で流せる電流密度)と銅酸化物に迫る対破壊電流(クーパー対が壊れるまで流せる最大の電流密度≅臨界電流密度の理論限界値)を実験的に実証しました [14]。この成果は、プレスリリースして、東工大ニュースにも取り上げられました。

[関連論文]

[8] 鉄系超伝導体に関する総説:Mater. Today, 21, 278 (2018).

[9] 日本語の総説:低温工学, 52, 433 (2017).

[10] Phys. Rev. Mater., 3, 103401 (2019).

[11] Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113, 3986 (2016).

[12] Phys. Rev. B, 99, 035148 (2019).

[13] Phys. Rev. Mater., 6, L111801 (2022).

[14] Nat. Mater., 23, 1370 (2024).

【注意事項】関連論文 [3] [8] [9] [14] は、無料で原著論文の電子ファイル(pdf形式)にアクセス可能です。しかし、他の関連論文の場合、各論文のWebトップページにはアクセス可能でアブストラクト(要約)は閲覧可能ですが、論文のpdfファイルにアクセスするには購読契約が必要になります。学内からは、気にすることなくすべての論文にアクセス可能です。